<cite id="osomw"></cite>

實業(yè)報國在石油和化工行業(yè)有著源遠流長的歷史,實業(yè)精神也早已成為企業(yè)和行業(yè)發(fā)展前進的精神內(nèi)核。

100年前的1921年,一個叫侯德榜的年輕人,受國內(nèi)化工實業(yè)家范旭東的邀請,在那個民族羸弱、風雨如晦的年代,毅然決然放棄在美國優(yōu)渥的學術環(huán)境和已有建樹的研究成果,回到祖國。從此,范侯精誠搭檔合作,從位于天津的永利制堿廠、久大精鹽公司起步,艱難探索出一條民族制堿工業(yè)破殼發(fā)展的創(chuàng)業(yè)之路,最終打破了“洋堿”產(chǎn)品和技術在中國市場的壟斷。一百年過去,范旭東與侯德榜率時代之先振興中國民族化學工業(yè)的偉大探索,已傳為佳話美談,也將自己定格為中國近代化學工業(yè)的先驅(qū)。

新中國成立以來,作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者,廣大石油和化工企業(yè)員工在中國共產(chǎn)黨的堅強領導下,不忘初心,牢記使命,艱苦創(chuàng)業(yè),用化工實業(yè)支持國家經(jīng)濟社會建設,生產(chǎn)的豐富化工產(chǎn)品滿足廣大人民需求。如蘭州石化“一五”重點工程,建成了新中國第一個現(xiàn)代化煉油化工生產(chǎn)基地,結(jié)束了我國90%成品油依賴進口的歷史;青海鹽湖建成百萬噸鉀肥項目,為祖國鉀肥工業(yè)插上騰飛翅膀……

這些都成為國家富強、民族復興的澎湃血液與源動力。

“永利”“天字號”系統(tǒng) 奠定民族化學工業(yè)根基

20世紀初,隨著民族危機的加重,以發(fā)展資本主義工商業(yè)作為抵制外國經(jīng)濟侵略的根本措施, 范旭東、侯德榜、吳蘊初等愛國實業(yè)家通過創(chuàng)辦中國自己的化工企業(yè)實現(xiàn)救國理想。范旭東創(chuàng)辦 “永利”系統(tǒng),吳蘊初創(chuàng)辦“天字號”系統(tǒng)。兩大系統(tǒng)的建立,使中國化學工業(yè)乃至國民經(jīng)濟以及國防軍工等急需的基礎產(chǎn)品“三酸”“兩堿”等均能自主生產(chǎn),奠定了民族化學工業(yè)根基。

20世紀初,從日本留學歸來的范旭東獨具慧眼地發(fā)現(xiàn)了塘沽豐富的鹽業(yè)資源和便利的交通條件,認定這里是發(fā)展民族化工事業(yè)的寶地。1914年,他在塘沽創(chuàng)辦久大精鹽公司。1916年4月,生產(chǎn)出由中國人制造的讓普通國人都吃得起的精鹽,結(jié)束了中國人食用粗鹽的歷史。

為實現(xiàn)實業(yè)救國和發(fā)展化學工業(yè)的夙愿,1917年,他開始了以鹽制堿的科學探索,在塘沽建起亞洲第一家索爾維法堿廠——永利堿廠,這是我國民族化工史上第一家制堿企業(yè)。

其后,范旭東邀請留美歸來的侯德榜任總工程師。1924年,永利堿廠開始生產(chǎn)純堿,但因鐵含量高,堿變成了紅色。為解決產(chǎn)品質(zhì)量問題,侯德榜帶領技術人員廢寢忘食, 克服了制堿技術、設備、工藝等方面的諸多難題,終于在1926年6月永利堿廠產(chǎn)出潔白的“紅三角”牌純堿,并于當年8月一舉獲得美國萬國博覽會金獎,被組委會譽為“中國工業(yè)進步的象征”。

1937年8月,天津塘沽淪陷后,永利制堿廠不失民族氣節(jié),拒絕與侵華日軍合作,開啟了西遷四川、重建“新塘沽廠”的悲壯之旅。

事實上,在四川建設堿廠并非易事,他們遇到了意想不到的三大困難:一是四川當?shù)鼐}價格昂貴;二是索爾維法制堿原鹽利用率太低,僅為70%~75%,成本壓力巨大;三是大量生產(chǎn)廢液處理難。而當時世界上又出現(xiàn)了一個純堿生產(chǎn)新工藝——察安法,原鹽利用率高達90%~95%,且不產(chǎn)生廢液。但這個方法僅在德國有小規(guī)模間斷生產(chǎn)。為了解決當時生產(chǎn)的諸多難題,范旭東以常人所沒有的膽量,決定放棄索爾維法工藝改用察安法。1938年,范旭東委派侯德榜到德國學習考察和設備采購,沒想到德日兩國早已暗中聯(lián)盟,百般刁難,虛以應付,甚至提出喪權辱國的條件。侯德榜終止談判,憤然回國,下決心自主研究新法制堿。

在當時的戰(zhàn)爭狀態(tài)下,材料和儀器極度緊缺,范旭東決定將實驗室遷到香港,侯德榜在紐約進行遙控指揮。侯德榜對試驗要求十分嚴格,整個試驗設定十幾個條件,每個條件重復做30次,循環(huán)試驗500次,分析了2000多個樣品。在將近一年夜以繼日的反復、扎實試驗下,研究工作終于取得重大突破,不僅發(fā)現(xiàn)了察安法的缺陷,修改了所謂的“定論”,而且還進行了不少重大的改進。通過侯德榜的自主研發(fā),一個新的制堿方法已悄然形成。

1943年秋天,范旭東和侯德榜在永利川廠進行新法制堿連續(xù)性半工業(yè)化的試驗,結(jié)果百天內(nèi)試驗便獲成功,證明了“侯氏堿法”的優(yōu)越性。這一方法合理利用氨堿兩廠的廢料,既提高了原鹽的利用率,又解決了排放廢液的難題。而且設備比索爾維法減少1/3,純堿成本降低40%。

在全民抗戰(zhàn)的極端困難時期,“侯氏堿法”的成功,不僅極大地振奮了民族的精神,而且開創(chuàng)了制堿技術的新紀元,在世界制堿史上樹立起了豐碑!

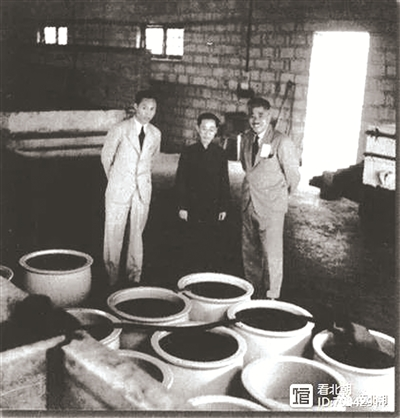

范旭東(左一)和侯德榜(右一)

時任總經(jīng)理的吳蘊初(右一)視察天廚味精工廠

北有范、南有吳。“味精大王”吳蘊初創(chuàng)辦了“天字號”系統(tǒng),為我國化學工業(yè)的興起和發(fā)展作出了卓越的貢獻。

20世紀20年代初,十里洋場上海灘,外貨傾銷,到處是日商“味の素”的巨幅廣告。吳蘊初發(fā)出了為何我們中國不能制造味精的感嘆,便買了一瓶回去仔細分析研究,發(fā)現(xiàn)“味の素”就是谷氨酸鈉,1866年德國人曾從植物蛋白質(zhì)中提煉過。

于是,吳蘊初就在自家小亭子間里著手試制。沒有現(xiàn)成資料,他四處搜集,并托人在國外尋找文獻資料。沒有實驗設備,他拿出熾昌新牛皮膠廠支付他擔任廠長的工資,購置了一些簡單的化學實驗、分析設備。他憑著在兵工學堂學得的化學知識,走南闖北試制耐火磚、火柴、牛皮膠等積累的實踐經(jīng)驗,認識到從蛋白質(zhì)中提煉谷氨酸,關鍵在水解過程。他白天上班,夜間埋頭做實驗,經(jīng)常通宵達旦。經(jīng)過1年多的試驗,終于制成了幾十克成品,并找到了廉價的、批量生產(chǎn)的方法。

工藝成功后,吳蘊初開始四處尋找投資人。經(jīng)人舉薦,吳蘊初找到當時張崇新醬園的老板張逸云,同樣抱有振興本國工業(yè)理想的張逸云當即同意,與吳蘊初合作建立“天廚味精廠”,并且在吳蘊初的提議下,采用了至今仍在使用的“佛手”商標。

1924年,日本首先向北洋政府有關部門提出,吳蘊初的味精工藝是抄襲日本的,于是吳蘊初公開了自己的從谷物(面粉)中提取的配方。而且,吳蘊初也從未見過日本人嚴格保密的提取工藝。因此,按照國際專利標準,吳蘊初的“味精”完全能夠獲得自己的專利。這也是中國歷史上,自己創(chuàng)制的化學品第一次在國外申請專利。

為使生產(chǎn)味精所需的鹽酸自給,吳蘊初于1930年建成天原電化廠。該廠是我國第一家生產(chǎn)鹽酸、燒堿和漂白粉等基本化工原料的氯堿工廠。1932年,吳蘊初又收購美國杜邦公司的停產(chǎn)設備,建設了天利氮氣廠,這是我國第一家生產(chǎn)合成氨及硝酸的工廠。為使天廚、天原所需耐酸陶瓷做到自給,吳蘊初于1934年建成天盛陶器廠,開國產(chǎn)耐酸陶瓷工業(yè)之先河。至此,天廚、天原、天盛、天利4個輕重化工企業(yè)形成了自己的體系、實力雄厚的“天字號”化工集團。

1937年,在面臨日軍炮火威脅下,為保存民族經(jīng)濟,吳蘊初積極組織天原、天利、天廚、天盛4廠內(nèi)遷。在敵機的盤旋掃射、轟炸下,歷經(jīng)千辛萬苦,重慶天原化工廠終于在1940年5月建成投產(chǎn),以氯堿產(chǎn)品供應抗戰(zhàn)后方的需要。天盛陶器廠作為重慶天原化工廠的一個車間,于1939年11月建成投產(chǎn)。天廚味精廠于1940年12月在重慶天原化工廠旁建成投產(chǎn)。由于重慶電力供應不足,1943年吳蘊初又在宜賓籌建天原電化廠宜賓分廠,于1946年12月建成投產(chǎn)。

這幾個工廠在四川建成投產(chǎn),不僅在大后方填補了產(chǎn)品的空白,解決了工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活的需要,也為支援抗日戰(zhàn)爭作出了積極的貢獻。而且在工業(yè)經(jīng)濟落后的大西南,播下了輕重化學工業(yè)的種子,對后來大西南化學工業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

這期間也涌現(xiàn)了多位杰出的化工實業(yè)家。比如,方液仙于1923年成功研制出中國第一代牙膏——三星牙膏,打破了洋品牌的壟斷。陳調(diào)甫于1929年創(chuàng)辦永明漆廠,研發(fā)出以桐油為原料的永明漆,成為中國涂料工業(yè)的第一個品產(chǎn)品……

逝者如斯,精神永存。無論社會變革的風云如何激蕩,實業(yè)報國的理想與實踐在中華大地血脈不絕,并愈加興盛昌隆。

重點工程項目建設 安邦強國貢獻不可磨滅

新中國成立后,在中國共產(chǎn)黨的堅強領導下,蘭州石化等“一五”重點工程建設,紅四方、儀征化纖等讓中國人吃飽穿暖民生工程的探索建設,建峰集團等“三線建設”項目的發(fā)展改革以及青海鹽湖等西部大開發(fā)重點工程建設等,為安邦強國作出了不可磨滅的貢獻。

蘭州石化:攻堅克難煉“爭氣油” 建成新中國第一座大型現(xiàn)代化煉油廠

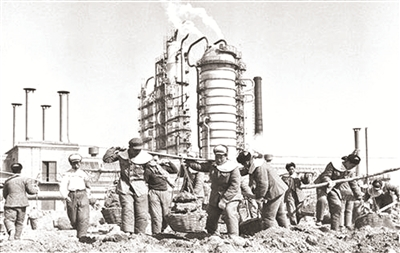

蘭州煉油廠建設現(xiàn)場

新中國成立之初,百廢待興,發(fā)展國民經(jīng)濟迫切需要煉油化工產(chǎn)品。1951年5月,時任中共中央西北局書記的習仲勛同志在向中央提交的《關于西北石油勘測研究結(jié)果和開采意見的報告》中,詳細敘述了開發(fā)西北石油和在蘭州建設煉油廠的設想。

1954年春天,中央正式批準煉油廠建設在蘭州西固瞿家營;氮肥廠、合成橡膠廠建設在西固鐘家河。從此,蘭州煉油廠、蘭州氮肥廠、蘭州合成橡膠廠作為蘭州石化的前身,進入了國家“一五”期間重點工程項目。第一批籌建者從祖國的四面八方奔赴蘭州,面對施工條件差、機械化程度低的現(xiàn)狀,硬是靠人拉肩扛,在灘涂地上開始了一場大會戰(zhàn)。1958年9月,蘭州煉油廠建成投產(chǎn),這是新中國第一座大型現(xiàn)代化煉油廠。

1957年9月,蘭州肥料廠(1956年2月,原重工業(yè)部批復文件中定名蘭州氮肥廠為蘭州肥料廠)與蘭州合成橡膠廠合并為蘭州化工廠。1958年11月,蘭州化工廠建成投產(chǎn)。1960年5月20日,生產(chǎn)出我國第一批丁苯橡膠,結(jié)束了我國不能生產(chǎn)合成橡膠的歷史。從此,西北大地上誕生了現(xiàn)代化煉油、橡膠和化肥工業(yè)企業(yè),為新中國石油化工工業(yè)書寫了“精彩一筆”。

1960年,蘭煉首次生產(chǎn)出95號航空汽油。1961年,首次生產(chǎn)出1號航空煤油。1962年,首次生產(chǎn)出20號航空潤滑油。1963年,蘭煉研發(fā)干法尿素脫蠟技術,被譽為石油煉制技術的“五朵金花”之一。

心底涌動愛國情,胸中常懷報國志。60余年來,從煉“爭氣油”、產(chǎn)“第一膠”、“五朵金花開兩朵”、生產(chǎn)煉油催化劑,再到糧煤化工向石油化工轉(zhuǎn)變,一批批中國石油化工獨家產(chǎn)品在蘭州石化誕生,為我國石油化工產(chǎn)品國產(chǎn)化作出了重大貢獻。

紅四方:一個化肥廠解決一個公社問題 建成第一套800噸/年合成氨裝置

毛澤東同志視察合肥蜀山化肥廠

建國初期,百姓吃飯成為第一大問題。由于我國可耕土地有限,建設化肥廠得到政府高度重視。上世紀50年代中期,合肥蜀山化肥廠籌建并于1958年建成投產(chǎn)。這就是中鹽紅四方的前身。

1958年,根據(jù)原化工部副部長、化學家侯德榜提供的技術,合肥蜀山化肥廠自力更生上馬了一套800噸/年合成氨的生產(chǎn)實驗裝置。

1959年10月28日下午,中共中央主席、中央軍委主席毛澤東同志親臨合肥蜀山化肥廠視察。在參觀了該廠造氣、變換、精煉、高壓和合成車間后,毛主席贊賞說:“很好,大中小結(jié)合,一個化肥廠可以解決一個公社問題,一畝地幾十斤化肥就基本解決了,搞農(nóng)業(yè)不搞化肥不行。”

1960年2月23日,時任中共中央政治局常委、中共中央總書記、國務院副總理鄧小平等同志來到合肥蜀山化肥廠視察指導工作。鄧小平視察紅四方不久,原化工部隨即派出專家組在企業(yè)蹲點解決合成氨裝置的生產(chǎn)矛盾。原化工部袁德榮司長在現(xiàn)場指導解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,攻克了一個又一個技術難關,終于生產(chǎn)出合格的氨水。

之后,侯德榜又親率研究設計人員來到合肥蜀山化肥廠開展合成氨聯(lián)產(chǎn)純堿試驗,并于1971年獲得成功,建成了我國第一家小聯(lián)堿廠。

合肥蜀山化肥廠800噸/年合成氨實驗裝置的成功,和之后進行的小聯(lián)堿、小碳銨的攻關成功,為我國氮肥乃至化學工業(yè)的發(fā)展積累了寶貴經(jīng)驗。

至上世紀70年代末,原化工部在全國推廣興建了1573家小氮肥企業(yè),這在世界化肥史上是一個奇觀,成為打破西方國家長期封鎖的一把利劍。

儀征化纖:大膽創(chuàng)新解決穿衣大事 建成我國最大的化纖生產(chǎn)基地

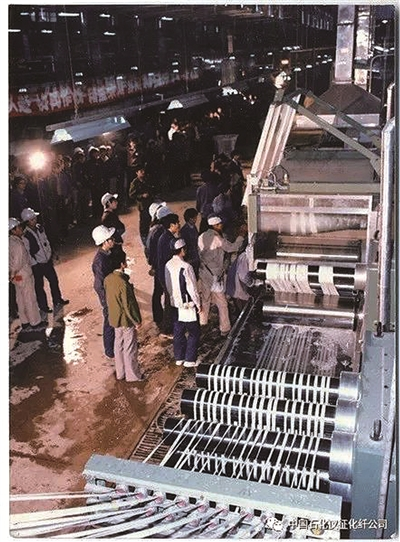

滌綸一廠紡絲投產(chǎn)現(xiàn)場

中國是一個人口大國, 解決十幾億人口的穿衣問題,歷來是同解決吃飯問題同樣重要的頭等大事。

上個世紀70年代初,周恩來總理提出了“輕工重點抓紡織,紡織重點抓化纖”。這是把發(fā)展紡織工業(yè)的重點放到發(fā)展化纖工業(yè)上來的一次重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

1978年4月11日,儀征化纖基地被列為引進成套新技術項目。同年7月4日,江蘇石油化纖總廠籌建領導小組和籌建指揮部正式啟動籌建。“三通一平”、設備引進談判工作等迅速展開。之后,受國家財力所限,儀征化纖工程被迫緩建。

為了救活儀征化纖項目,儀化建設者敢為人先,大膽創(chuàng)新,開創(chuàng)了國有企業(yè)“借債建廠、負債經(jīng)營”的先河。1984年12月30日,儀征化纖滌綸一廠第一條聚酯生產(chǎn)線全線打通,生產(chǎn)出合格的聚酯切片。1985年4月26日,滌綸一廠第一條滌綸短纖維生產(chǎn)線投料試車成功,生產(chǎn)出合格的滌綸短纖維。

1990年,儀征化纖一、二期工程全面建成投產(chǎn),形成年產(chǎn)50萬噸化纖和化纖原料生產(chǎn)能力,成為我國最大的化纖和化纖原料生產(chǎn)基地。

隨著生活水平的提高,不透氣、不吸汗的缺點讓曾經(jīng)一統(tǒng)天下的“的確良”襯衫逐漸被滌棉、純棉、絨布格紋襯衫等替代。儀征化纖也在不斷創(chuàng)新,同中國紡織科學研究院等單位共同承擔國家“十二五”科技支撐計劃項目的超仿棉產(chǎn)品聚酰胺酯纖維,并于1995年三期工程全面建成投產(chǎn)。自此,我國擁有了世界先進的超仿棉產(chǎn)品。

建峰集團:“三線建設”保家衛(wèi)國 核工業(yè)系統(tǒng)“軍轉(zhuǎn)民”的一面旗幟

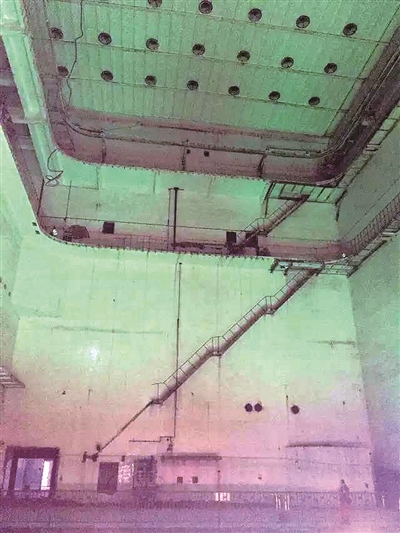

816洞體主反應堆大廳

1966年,面對前蘇聯(lián)核武的威脅,在時任國務院總理周恩來的批準下,中國第二個核原料工業(yè)基地在涪陵區(qū)白濤開建,作為制造原子彈提供核原料的地下核工廠。作為三線建設的一部分,這項工程承載著“保家衛(wèi)國”的重任。

1967年,一支神秘的特種兵部隊秘密進駐涪陵深山,開挖為生產(chǎn)原子彈服務的重慶816地下核工廠。6萬多名士兵和技術人員憑借愛國、奉獻、堅韌、開拓的精神,搭席為棚、鋪地為床、逢山開路、遇水架橋,經(jīng)過18年轟轟烈烈的建設,在大山中造出了令人嘆為觀止的“世界第一人工洞體”。這是建峰集團的前身。

1984年,和平與發(fā)展成為時代主旋律,根據(jù)國家戰(zhàn)略調(diào)整,“816工程”停建。“散”還是“干”?時任廠領導經(jīng)過慎重研究,決定了“我們要靠自己闖出一片天”,建峰由此踏上了艱苦卓絕的第二次創(chuàng)業(yè)之路。

企業(yè)明確了“一干二抓三爭取”的發(fā)展戰(zhàn)略,從種蘑菇、做面包開始,到生產(chǎn)共用天線、大理石、凈水器,再到投產(chǎn)電解錳、自備電廠,企業(yè)一步步艱難地度過了“軍轉(zhuǎn)民”的陣痛期。1989年,建峰抓住國家引進大化肥的歷史機遇,經(jīng)歷千辛萬苦,1993年建成了年產(chǎn)30萬噸合成氨、52萬噸尿素的大化肥項目,標志著建峰第二次創(chuàng)業(yè)的成功,建峰也成為核工業(yè)系統(tǒng)“軍轉(zhuǎn)民”的一面旗幟。

青海鹽湖:為鉀肥工業(yè)插上騰飛翅膀 建成百萬噸級鉀肥項目

2004年青海鹽湖鉀肥生產(chǎn)區(qū)

我國是名副其實的農(nóng)業(yè)大國,為了滿足缺鉀耕地的生產(chǎn)需求,國家每年需進口鉀肥500多萬噸,僅此一項就要耗匯數(shù)億美元,發(fā)展鉀肥工業(yè)迫在眉睫。

在1996年開發(fā)出具有世界領先水平的反浮選冷結(jié)晶工藝技術、實現(xiàn)鉀肥產(chǎn)品升級換代后,2000年5月,青海鹽湖啟動百萬噸鉀肥項目開工建設。

為了高標準、高質(zhì)量建好百萬噸鉀肥項目,青海鹽湖組織力量進行采鹵、輸鹵和反浮選冷結(jié)晶加工等重大技術攻關,與原設計相比,僅采鹵、鹽田、防洪渠、輸鹵渠等工程就減少投資上億元。

在占地2萬多平方米、安裝大小機器設備900多臺的鉀肥加工車間,項目建設不僅產(chǎn)品主物料均自流輸送,而且大膽采用榮獲“中國專利金獎”的反浮選冷結(jié)晶工藝,每天就可加工處理光鹵石原料4萬多噸,日產(chǎn)粒度大、品位高、水分低于1.5%的優(yōu)質(zhì)鉀肥達5000多噸。這一目前國內(nèi)最大的鉀肥加工車間于2003年10月建成投產(chǎn)后,去年產(chǎn)量已達到90.2萬噸。我國鉀肥生產(chǎn)已經(jīng)躋身世界領先水平。

實業(yè)報國精神,永恒的產(chǎn)業(yè)之魂,一個百年的上下求索,另一個百年的繼往開來!

8月29日,從吉林石化公司丙烯腈廠第三丙烯腈車間傳來好消息:經(jīng)過系統(tǒng)性技術改造,第三丙烯腈裝置B線冰機成功突破夏季高溫運行瓶頸,機組多項運行參數(shù)創(chuàng)近年來最優(yōu)水平,達到自2010年投運以來最佳狀態(tài)。

近日,第七期以“化工園區(qū)智慧化管理”為主題的寧東大講堂如期舉行,吸引了寧東管委會各部門、直屬國有企業(yè)、政企共建信息化人才隊伍、寧東工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟單位等近200名專業(yè)人員參加。本次講座由寧東管委會人...

巴斯夫電池材料旗下巴斯夫杉杉電池材料有限公司(簡稱:巴斯夫杉杉)在新一代電池技術取得重大成果。通過與北京衛(wèi)藍新能源科技股份有限公司(簡稱:衛(wèi)藍新能源)深度合作,巴斯夫已經(jīng)成功交付首批用于半固態(tài)電池的量...

從出茅廬的“地質(zhì)小白”,到帶領團隊向國家提交千億立方米頁巖氣探明儲量的科研骨干,34歲的江漢油田研究院沉積儲層方向的副主任師何柳,用七年青春在“爭氣”路上闖關奪隘,成為油田“90后”新生代中的閃亮標桿...

“今天計劃調(diào)平衡幾口井?”“大概5口吧!”9月2日清晨5點,天剛微亮,大多數(shù)人還沉浸在夢鄉(xiāng),中國石油大慶油田采油二廠第四作業(yè)區(qū)注采6-4班的院子里已傳來清脆的金屬碰撞聲。

近日,嘉施利(荊州)化肥有限公司正式通過國家兩化融合管理體系AAA級認定,標志著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果得到國家權威機構的頂級認可。

<cite id="osomw"></cite>