<cite id="osomw"></cite>

1月24日,距農歷除夕已不足一周。走進位于冀魯交界、渤海之濱的山東魯北企業集團總公司(下稱“魯北集團”)廠區,目之所及仍是一派繁忙。

在化工實訓基地,一場針對設備檢修的培訓緊鑼密鼓展開;在藍潔污水處理項目現場,鋼筋綁扎作業正有條不紊推進。企業2024年工作總結會的余音未落,慰問退休老員工的行程又接續進行,《中國化工報》記者也踏上了這次尋訪之旅,由此見證了三名化工人眼中的改革開放47年。

趕上改革開放,大家真正能吃飽飯了

魯北集團的前身是無棣縣硫酸廠,成立于1977年。也是在這年10月,吳宗文從無棣周邊的農村進廠工作。那年他19歲,成為建廠初期為數不多的員工之一,投身于國家“六五”重大科技攻關項目——鹽石膏制硫酸聯產水泥技術工業試驗。

“那時企業還是個僅有40萬元試驗經費的小廠,全部8名員工都從農村來。我在項目土建處工作,在工地上看設備、看材料,還負責卸磚、卸水泥、卸白灰。”回憶起48年前,吳宗文難掩激動。盡管后來的他歷任車間主任、分廠廠長、集團副總經理,剛進廠時的“臨時工”身份卻是他最為珍視的那一個。

吳宗文清楚地記得,他剛工作時月工資是34元,由于是“農民合同制工人”,每月還要給生產隊交18元。“咱到廠里當工人,得縣里、鄉里、大隊里出三級證明信,同意放人才合規合法。但大隊給定了工分,得拿18塊錢買工分。”他說。

計劃經濟體制下,憑糧票才能買糧。吳宗文要吃飯,就只能依托務農的家人。“每次我回家帶糧,家里人都害怕。因為廠里活累,我們飯量大,一頓能吃到二三斤。”吳宗文說,他從家里帶了糧米,然后轉成糧票,去伙房打7成白面、3成玉米面混著吃。玉米面里常有細砂,一吃就硌牙。

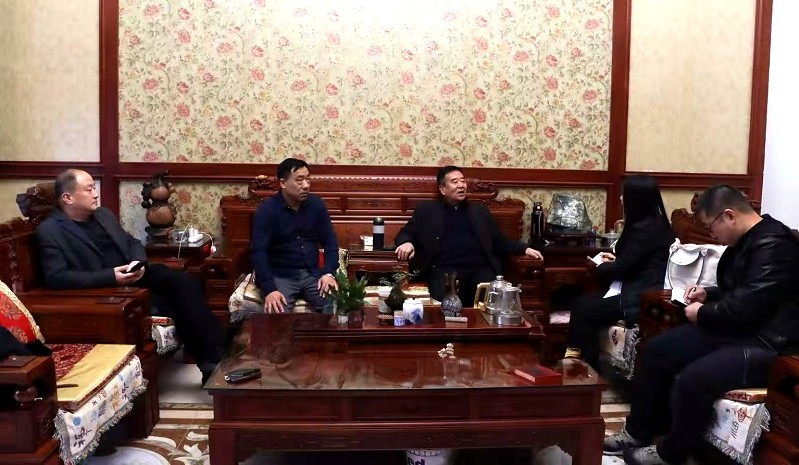

圖為記者采訪吳宗文。(郝文津/攝)

那時,吳宗文和同事們在荒堿灘上奮斗,在“黃席棚”里休憩,睡覺時從鋪蓋底下就能拽出一把蘆葦。他一邊推著小推車逡巡在工地,一邊暗自琢磨:啥時候能解決溫飽?

或許,命運特別眷顧奮斗者。就在吳宗文參加工作的第二年,一場史無前例的巨變開始了。

1978年12月,黨的十一屆三中全會召開,中國開始實行對內改革、對外開放的政策。伴隨改革開放春風,包產到戶這一創新舉措在廣袤的農村大地生根發芽。“在那之后,村里人種糧積極性提高了,糧食明顯打得多了,大家真正吃上了飯、填飽了肚子。”吳宗文笑著說,“前幾天看報紙上講,我們國家的糧食總產量從1978年的6000多億斤,提高到了2024年的超過1.4萬億斤,翻了一番還不止,非常了不起!”

溫飽問題解決了,硫酸廠的建設工作仍在持續。由于地點偏遠、崗位艱苦,人員匱乏成為項目開車的掣肘。為把企業穩住,當時的董事長馮怡生四處求告,跑“農轉非”名額。就在1981年12月31日,企業爭取到當年最后一批8個“農轉非”名額,吳宗文和7名同事終于轉正。

再后來,包括吳宗文在內的建設者們歷經上千個晝夜的鏖戰、上百次裝置改造,用熱血和汗水建成我國首套7500噸/年鹽石膏制硫酸聯產水泥裝置,為中國硫酸工業開辟了一條全新原料路線。

“從40萬元經費、8名員工一步步走過來,發展到200億元總資產、6000多名員工,企業真是趕上了改革開放的好政策。”吳宗文不無感概地說。

趕上國家大發展,化工行業越來越先進了

1980年8月,就在吳宗文為“農轉非”名額犯愁時,姜花桐從山東建筑材料工業學院水泥工藝專業畢業,也來到無棣縣硫酸廠工作。廠里發的工作證上寫著“0012”的字樣,代表他是第12名正式職工。

“加上臨時工,當時全廠共五六十人。我在生產技術科干副科長,主要工作就是做實驗,研究工藝和配料。”姜花桐說,搞技術,要靠長期的學習和積累。他不分白天黑夜自學,各種技術資料和生產數據文件裝滿了三個大柜子。

正是靠著這股愛學習、肯鉆研的勁兒,1987年魯北化工建材設計院成立后,姜花桐出任院長,“姜院長”的頭銜也一直沿用至今。

那是上世紀80年代末,改革開放將中國與世界市場連接起來,帶來了制造業發展的良好契機。“趕上國家大發展、化工行業大發展的好時候,企業也乘勢上馬了不少項目和工程,比如‘年產3萬噸磷銨副產磷石膏制4萬噸硫酸聯產6萬噸水泥’國家工業示范裝置、年產100萬噸鹽場、年產5000噸溴素廠,以及后來國務院特批的‘年產15萬噸磷銨副產磷石膏制20萬噸硫酸聯產30萬噸水泥’國家試點放大工程等。”姜花桐語帶自豪地說,“這些工程,全部由我們自己設計、規劃和建設。”

圖為記者采訪姜花桐。(郝文津/攝)

在當時的生產力條件下,大發展、高速度,帶來的必然是高強度。姜花桐還記得,1988年建鹽場時施工條件簡陋,在坡地上挖個土坑,再用篷布一蓋,就成了“臥室”;吃飯時端著碗,風一刮,落下半碗沙。還有一年在黃瓜嶺村旁的馬頰河上建橡膠壩,由于承包方“撂挑子”,建在河道上的工程陷入停滯。“那是4月30號,夏天咱這地方最晚7月10號就來洪水,一共就剩70天時間。70天里我就回家了一趟,和工人們吃住在工地,邊施工、邊設計、邊改造,一天不差完成了常規要花一年時間的任務。”他說。

與那段辛勞的過往相比,現在則大不一樣了。撫今追昔,姜花桐有個最大的感受:國家發展得越來越好,化工行業也越來越先進了。以前建項目,天當被、地作床,人拉肩扛;現在建項目,廠房美、設施全,機械擔綱。以前搞技術,主打手抄腦記,人工盯本兒、盯數據、盯儀表;現在搞技術,智能設備幫忙,系統觀八方、提效率、挑大梁。

“如果說咱以前是‘苦干’,現在就是‘巧干’。”姜花桐非常欣慰,“老同事們常叫我出去吃飯,一坐下來我就和他們說,能過上這樣的日子,以前根本不敢想。黨的政策又好,祖國又強大,咱們現在太幸福了!”

趕上新時代,年輕人在家門口就能上班了

同樣感覺幸福的,還有魯北集團下屬藍潔公司的付金山。在拜訪兩位老員工途中,記者偶遇了他。

“我今年52歲,1990年2月來的魯北。現在我和對象、兒子、兒媳一家四口都在魯北工作,都在一線崗位。孫女3周歲了,小孫子3個多月。”談起自己的家庭,付金山滿臉喜色。

然而當初,他遠沒有這么開心。“剛來上班時,住鹽堿灘上的窩棚。2月份剛過完年,正是最冷的時候。雪窖冰天,把我給凍哭了。不少同事跑了,說太辛苦,想去外地闖一闖。”付金山皺著眉回憶說。

那時環境確實艱苦,讓付金山難以忘懷的,是1992年9月的一次風暴潮。鋪天蓋地的海水被推到岸邊的工作區,沒過了小腿。他抱著同事家的小孩跑到公路上,一行12人擠進一輛北京吉普車緊急撤離。那次災害又“勸退”了一批同事,他們或北上、或南下打工。

圖為記者采訪付金山。(郝文津/攝)

付金山堅持了下來。而且他發現,家鄉的企業、家鄉的環境正在慢慢發生變化。特別是最近10多年,廠容廠貌整潔有序了,生產設施更新換代了,生態環境也越來越好了。“以水為例,我們無棣降水少、蒸發強、用水高度依賴黃河。為保護生態,我們一方面做好水修復;另一方面開發了海水淡化項目。處理后的淡水用于企業生產,還能釀啤酒,真正實現了‘一水多吃’。”付金山說。

當“綠水青山”變成“金山銀山”,日子便越過越好了。“剛工作時我每個月掙59元,現在已經超過了1萬元;結婚時住20平方米的小磚瓦房,現在搬進了120平方米的樓房;以前干活靠純人力,現在靠技術操作與管理。我兒子小付在廠里就是做信息化管理的,負責內外線工程及設備監控。”付金山說著,翹起了嘴角。在他看來,工作35年,感覺最幸福的有三件事兒。

第一件是收獲了愛情、婚姻和家庭;第二件是收獲了個人的成長。第三件事,則是企業發展帶動了地方發展。比如他正在參與的2024年山東省綠色低碳高質量發展重點項目——藍潔污水處理項目,由于采用了先進技術和設備,每個班只需配備員工五六人。即便如此,項目經擴建、提標改造,能為周邊地區帶來60多個就業崗位。而在整個魯北集團,當地員工更是占到了半數以上。

付金山說:“現在打工不用出遠門,在家門口就能上班。騎著小電車5分鐘到廠里,干活強度不大,薪資又不低,幸福感卻很高。看到這些變化,越來越多像我兒子這樣的年輕人都回來建設家鄉了!”

臨近除夕,項目現場還在緊張施工。(王文娜/攝)

7月22日,丙烯期貨和期權在鄭州商品交易所(下稱鄭商所)正式掛牌上市。其中,丙烯期貨于9時掛牌,丙烯期權于21時掛牌。丙烯期貨首日掛牌PL2601、PL2602、PL2603、PL2604、PL260...

7月21日,巴斯夫湛江一體化基地迎來重要里程碑——其丙烯酸及酯區首批裝置,包括冰丙烯酸(GAA)裝置及丙烯酸丁酯(BA)裝置順利完成機械竣工。

7月16日,2025世界鉀鹽鉀肥大會暨格爾木鹽湖論壇鹽湖資源開發利用主論壇在青海省格爾木市舉辦。中國鹽湖工業集團有限公司副總經理,青海鹽湖工業股份有限公司黨委書記、董事長侯昭飛在大會上作題為《構建鹽湖...

7月22日,中國海油發布消息,位于我國渤海的億噸級油田——墾利10-2油田群開發項目(一期)順利投產,由此我國海上最大規模淺層巖性油田正式進入生產階段。據介紹,墾利10-2油田發現于2021年9月,....

“‘十五五’期間,鉀肥行業要堅持‘內穩外擴,內外兼修’的發展戰略,繼續推進國內鉀資源勘查與儲備,統籌布局加速推進境外鉀肥基地建設,優化鉀肥品種并提高儲備應急保障能力。”在上周舉行的2025世界鉀鹽...

<cite id="osomw"></cite>